歯科用CTの「ボクセルサイズ」と同じ意味を示すのが、医科用CTでは「撮影スライス厚」です。

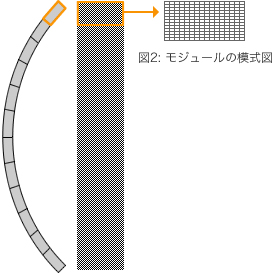

医科用のCTではガントリ(参照:医科用CTの構成)から検出器を取り出すと、弓なりに湾曲しています(図1)。素子の塊である板チョコのようなモジュール(図2)が横になって湾曲しながら連なるため、検出器は弓状になります。

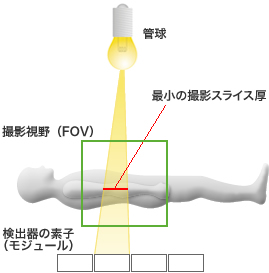

「撮影スライス厚」とは、撮影視野(FOV=field of view)においてこの素子幅で撮影できる厚みをいいます。図3に「最小のスライス厚」を示しますが、素子幅1個分の厚みとなります。

このように「撮影スライス厚」はFOVの中で計算されますが、専門書を見ていると撮影スライス厚を検出器の素子の幅で模式的に表現し、あたかも素子の実寸であるかのように表現していることが多いので(下記「ここで一服」を参照)ご注意ください。 十河はまさに「素子の幅=撮影スライス厚」だと思っていました。イメージとしては問題ありませせんが、正確にいうと 「撮影スライス厚」は検出器の素子の大きさをそのものを示しているのではありません。

|

|

| 図1:湾曲する検出器の模式図 | 図3:撮影スライス厚はFOVの中で計算される |

医科用CTの検出器は自社開発なので、メーカー間で異なる

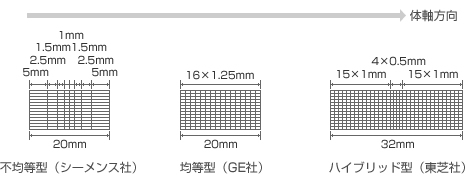

医科用CTの検出器は、各メーカーが独自の技術で開発/製造しています(ここが歯科用CTとの大きな違いです)。そのため各メーカーの検出器のモジュールは異なり、シーメンス社(ドイツ)は不均等型、GE社(アメリカ)は均等型、東芝社はハイブリッド型を示します。

図:各社における4列のMDCTのモジュールの模式図(2001年ごろ)

(辻岡勝美:CT自由自在, p.53より引用)